電動キックボードをなぜ普及させたいのかと疑問に思っている方に向けて、この記事では電動キックボードを導入する理由や社会的メリットについて分かりやすく解説します

電動キックボードは都市部での新しい移動手段として注目されており、環境への配慮や交通混雑の緩和など多くの利点があります

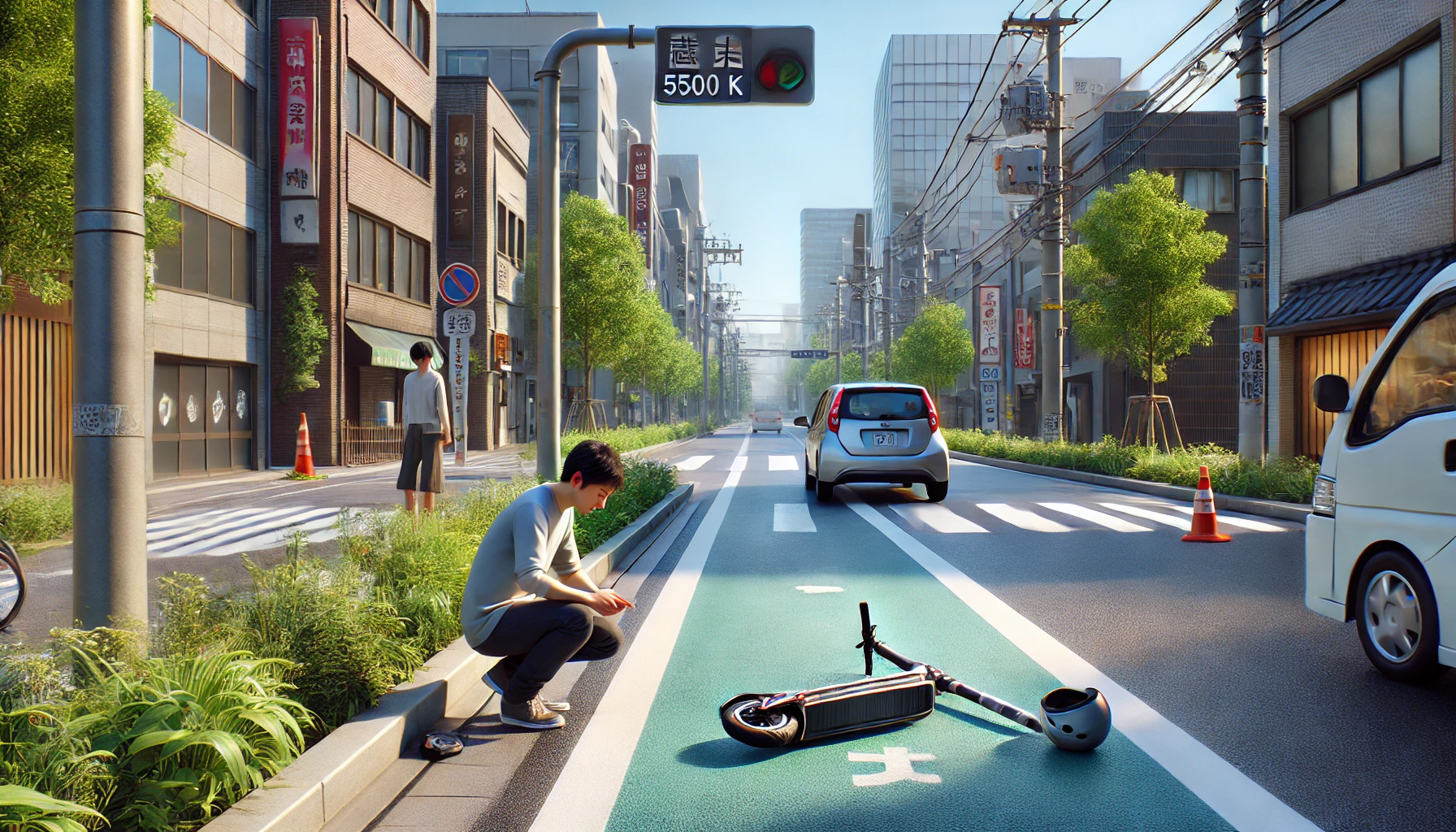

一方で、電動キックボードが禁止される背景や取り締まりの現状、法律上の注意点や事故事例についても知っておくことが大切です

また、電動キックボードはどこで買えるのか、最新モデルや最軽量・速いモデルの選び方なども初心者の方に向けて解説します

安全に利用するためのポイントや実際に起こっているトラブルにも触れながら、初めての方でも安心して利用できる情報をまとめています

こちらの記事もどうぞ

>>>電動キックボードが免許不要なのはなぜ?法律や条件をわかりやすく解説

電動キックボードをなぜ普及させたいのかを解説

電動キックボードを導入する理由は何ですか?

電動キックボードを導入する理由については、まず都市部の移動手段としての利便性が挙げられます。従来の自動車や公共交通機関に比べて、電動キックボードは渋滞や駐車場所の心配が少なく、気軽に短距離の移動ができるため、多くの人が日常的に使いやすい乗り物として注目されています。

また、環境への配慮も普及を後押しする大きな要素です。電動キックボードは電気で動くため、走行中にCO2を排出しません。これにより、都市の大気汚染の軽減やカーボンニュートラルへの貢献が期待されており、持続可能な社会の実現に向けて導入が進められています。

さらに、ラストワンマイルの課題解決も導入理由の一つです。駅やバス停から自宅や職場までの短い距離を効率よく移動できる手段として、電動キックボードは非常に便利です。例えば、通勤時に電車を利用する場合、最寄り駅からオフィスまでの距離をスムーズに移動できることで、移動時間の短縮につながります。

一方で、電動キックボードには交通ルールの順守や安全運転が必要不可欠です。そのため、普及を進める上ではインフラ整備や法規制の見直し、利用者への啓発活動なども重要なポイントとなります。このような理由から、電動キックボードの導入が多くの自治体や企業で検討されているのです。

社会的メリットは?

電動キックボードには、社会全体にさまざまなメリットがあります。まず、都市部の交通混雑を緩和できることが大きな特徴です。自動車に比べて省スペースで移動できるため、道路や駐輪スペースの有効活用が期待されます。これにより、多くの人が短距離の移動を効率よく行えるようになり、混雑のピーク時でも柔軟な移動手段となります。

次に、環境面での利点も見逃せません。電動キックボードは電気で動くため、走行中に二酸化炭素を排出しません。特に都市の大気汚染問題や地球温暖化への対応が求められる中、ガソリン車よりも環境負荷を大幅に減らすことができます。このため、持続可能な社会を目指す取り組みの一つとして導入が進められています。

さらに、公共交通機関を補完する役割も果たしています。例えば、駅やバス停から自宅や勤務先までの「ラストワンマイル」の移動手段として活用されており、これまで徒歩や自転車だけでは不便だった区間をスムーズに移動できるようになりました。

一方で、利用者の安全意識や交通ルールの徹底も社会的課題の一つです。しかし、各自治体や事業者が啓発活動を進めているため、今後さらに利便性と安全性が両立した社会的メリットが高まることが期待されます。

一部では禁止も!背景を考察

電動キックボードが禁止される背景には、いくつかの重要な理由があります。まず、安全性への懸念が大きな要因となっています。日本では電動キックボードの事故や歩行者との接触が報道されることがあり、利用者や周囲の人の安全を守るために厳しい規制が導入されるケースが見られます。特に、ヘルメットの着用や交通ルールの順守が徹底されていない場合、事故発生のリスクが高まるため注意が必要です。

また、法整備が追いついていないことも、禁止につながる一因です。電動キックボードは新しい移動手段であり、従来の自転車やバイクと異なる特徴を持っています。そのため、走行できるエリアや速度制限などのルールがまだ十分に整備されていない地域では、混乱やトラブルを避けるために一時的な禁止措置がとられる場合があります。

さらに、歩道や車道での利用によるトラブルも背景のひとつです。例えば、歩道を高速で走行したり、車道を安全に走れなかったりすると、歩行者やドライバーとの間で危険な状況が生まれる可能性があります。こうした事情から、自治体によっては安全確保を優先し、電動キックボードの利用を制限または禁止する判断をしています。

一方で、今後はルールの整備や安全対策が進むことで、禁止されている地域でも段階的に利用が認められるケースが増えていくと考えられます。社会全体で安全意識が高まれば、利用しやすい環境づくりが進んでいくでしょう。

電動キックボードはどこで買えるのか

電動キックボードを購入できる場所はいくつかあります。主な選択肢として、家電量販店や自転車専門店が挙げられます。最近では、大手の家電量販店が都市部を中心に電動キックボードの取り扱いを拡大しており、実際に製品を見ながら比較検討できるのが特徴です。また、自転車専門店でも取り扱いが増えており、スタッフから安全な使い方やメンテナンスのアドバイスを受けることができます。

一方、オンラインショップも便利な購入方法のひとつです。Amazonや楽天市場などの大手ECサイトでは、多種多様なモデルが販売されており、価格やスペックを簡単に比較できます。公式サイトから直接購入できるメーカーもあるため、最新モデルや正規品を手に入れたい場合にはメーカー直販も検討する価値があります。

このほか、都市部を中心に登場している専門ショップやショールームでも実物を見ながら購入できるケースがあります。試乗体験を行っている店舗もあり、初めて購入を検討する方には安心材料となるでしょう。

ただし、どこで購入する場合も日本国内の法規制に適合したモデルを選ぶことが重要です。公道を走る際には必要な基準を満たした電動キックボードを選び、購入時に必ず仕様や付属品を確認するようにしましょう。

電動キックボードの最新モデルの特徴

電動キックボードの最新モデルには、従来品にはなかったさまざまな特徴が備わっています。まず、バッテリー性能の向上が進み、一回の充電で走行できる距離が大幅に伸びてきました。これにより、通勤や通学、日常の移動でもバッテリー切れの心配が少なくなっています。

さらに、軽量化とコンパクト設計も最新モデルの魅力です。折りたたみ機構を採用した製品が多く、持ち運びや収納が簡単になっています。たとえば、エレベーターや公共交通機関を利用する場合にも手軽に持ち運ぶことができるでしょう。

最新モデルでは安全機能も強化されています。LEDライトやウインカー、ブレーキ性能の向上など、夜間や悪天候時でも安全に利用できる設計が増えています。また、アプリ連携による走行データの管理や、GPSによる位置情報の把握ができるタイプも登場しています。

一方、ハイスペックモデルの中には速度調整機能や耐荷重性を重視したものもあり、利用シーンやユーザーのニーズに合わせて幅広い選択肢が用意されています。このような多機能化と使いやすさの進化が、電動キックボードの最新モデルの特徴と言えるでしょう。

電動キックボードをなぜ普及させたい?課題はある?

持ち運べる?最軽量モデルを比較

電動キックボードの最軽量モデルは、特に持ち運びやすさを重視する方に選ばれています。最近では、車体重量が10kgを切るような超軽量モデルも登場しており、通勤や通学だけでなく、外出先で手軽に持ち歩きたい方に支持されています。

例えば、カーボン素材やアルミニウム合金などの軽量なフレームを採用したモデルが増えています。このような素材を使うことで、強度を保ちつつ、重さを大幅に抑えることができるのが特徴です。軽いモデルであれば、階段の上り下りや電車移動も負担になりにくく、女性や年配の方にも扱いやすいというメリットがあります。

一方、軽量化によるデメリットも考えられます。例えば、バッテリー容量が小さくなりがちで、走行距離が短くなる傾向があります。また、サスペンション機能やタイヤサイズも小さめの設計となる場合が多く、悪路での安定性や乗り心地に影響することもあります。

このように、最軽量モデルを選ぶ際は、持ち運びやすさと走行性能のバランスを考えて、自分の利用シーンに合った製品を選ぶことが重要です。用途や頻度に応じて、必要なスペックをよく比較してみましょう。

電動キックボードの速いモデルの選び方

電動キックボードの速いモデルを選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえる必要があります。まず、モーターの出力やバッテリー性能が高いモデルは、加速や最高速度に優れています。具体的には、出力が350W以上のタイプは比較的スピードが出やすく、坂道でもパワフルに走行できる傾向があります。

ただし、日本国内で公道を走る場合は、法令で速度制限が設けられていることを理解しておきましょう。多くのモデルは時速20km未満に制限されていますが、私有地や専用コースであれば、より高速なモデルも使用できます。利用シーンに合わせて選ぶことが大切です。

スピード重視のモデルを選ぶ際には、ブレーキ性能やタイヤのグリップ力にも注目しましょう。速度が速いほど安全に止まれることが重要になるため、前後ディスクブレーキや幅広タイヤなどを搭載したモデルは安心感があります。また、スピード設定やモード切替ができる機能も便利です。

速さだけでなく、乗り心地や安定性も比較することをおすすめします。例えば、サスペンション付きや振動吸収性の高い素材を使ったモデルなら、スムーズな走行が可能です。最終的には、日常の使い方や安全面を考慮して、自分に合った電動キックボードを選びましょう。

電動キックボードの事故事例と安全対策

電動キックボードに関連する事故事例は、国内外で増加傾向にあります。よくあるケースとしては、歩行者との接触や自転車・自動車との衝突、スピードの出し過ぎによる転倒事故などが挙げられます。特に、夜間や雨天時に視認性が下がる場面でのトラブルが目立っています。

こうした事故を防ぐためには、まず利用者が交通ルールをしっかり守ることが重要です。歩道と車道の使い分けや、信号無視をしないこと、混雑した場所では徐行するなど、基本的なマナーを徹底することが安全対策の第一歩となります。また、ヘルメットやプロテクターを着用すれば、万が一の転倒時にもケガのリスクを大きく下げることができます。

最近では、各メーカーが安全機能の充実を進めており、前後ライトやウインカー、音で周囲に存在を知らせるベルなどを標準装備するモデルも増えています。アプリを使った速度制限や走行データの確認機能も便利です。

前述の通り、天候や路面状況にも注意しましょう。雨天時や段差の多い場所ではスリップや転倒の危険が高まりますので、無理な運転は避け、点検やメンテナンスも定期的に行うことが大切です。利用者一人ひとりが安全意識を高めることで、事故を減らすことにつながります。

電動キックボードの法律の基礎知識

電動キックボードを安全に利用するためには、法律の基礎知識を押さえておく必要があります。日本では、電動キックボードの種類によって適用される法律や規制が異なるため、まずどのカテゴリーに該当するかを確認しましょう。

現在、主に「特定小型原動機付自転車」と「原動機付自転車」に区分されています。特定小型原動機付自転車に該当するモデルであれば、16歳以上であれば免許が不要ですが、原動機付自転車の場合は運転免許が必要です。また、どちらのタイプでも自賠責保険への加入が義務付けられています。

走行可能な場所にも注意が必要です。特定小型原動機付自転車の場合は、車道だけでなく自転車道や歩道(条件付き)も利用できますが、原動機付自転車に該当する場合は原則として車道のみを走行しなければなりません。さらに、速度制限や装備品の基準も細かく定められているため、購入前や使用前に必ず最新の情報を確認することが大切です。

前述の通り、ヘルメットの着用は特定小型原動機付自転車の場合は努力義務、原動機付自転車の場合は義務とされています。いずれにしても、安全のため積極的な着用をおすすめします。法改正や新しい制度が導入されることもあるため、定期的に関連情報をチェックしましょう。

電動キックボードの取り締まりの現状

電動キックボードの取り締まりは、交通ルールの周知不足や違反の増加に対応するため、全国的に強化されています。特に都市部では、警察による集中取り締まりが行われ、違反者への反則切符の交付が相次いでいます。例えば、大阪・難波では、わずか1時間半の間に20台の電動キックボードに対して反則切符が交付されました。

このような取り締まりの背景には、電動キックボードの利用者による交通違反の増加があります。警察庁の発表によると、2023年7月から2024年1月までの半年間で、電動キックボードに関する交通違反の検挙数は7,130件にのぼりました。違反の内容としては、通行区分違反が全体の約半数を占め、その他にも信号無視や一時不停止などが多く報告されています。

また、電動キックボードによる事故も増加傾向にあります。警察庁のデータによれば、2020年には5件だった事故件数が、2022年には41件に増加し、初の死亡事故も発生しました。これらの事故の多くは、交通ルールの不遵守や整備不良が原因とされています。

取り締まりの強化は、電動キックボードの安全な利用を促進するための措置です。利用者は、交通ルールを正しく理解し、遵守することが求められます。また、電動キックボードは車両として扱われるため、保安基準を満たした車両を使用し、必要な装備を整えることが重要です。

今後も、電動キックボードの普及とともに、交通ルールの周知徹底や安全対策の強化が求められます。利用者一人ひとりが意識を高め、安全な利用を心がけることが、事故の防止と取り締まりの減少につながります。

電動キックボード「なぜ普及させたいのか」を総括して解説

都市部の短距離移動手段として利便性が高い

渋滞や駐車場所の心配が少なく使いやすい

電気駆動のため走行時にCO2を排出しない

大気汚染の軽減やカーボンニュートラルに貢献する

ラストワンマイルの移動課題を解決する

インフラ整備や法規制の見直しが必要とされている

交通混雑の緩和や駐輪スペースの有効活用が期待される

公共交通機関を補完する役割がある

安全意識と交通ルール順守が社会的課題である

事故や歩行者との接触が禁止の背景にある

法整備の遅れやルール未整備が一時的な禁止につながる

専門店や家電量販店、ECサイトで購入できる

最新モデルはバッテリー性能や安全機能が向上している

最軽量モデルは持ち運びやすさと走行性能のバランスが重要

交通違反や事故増加を受け取り締まりが強化されている